El diablo pensara de un pésame hacer una mojiganga.

CALDERÓN DE LA BARCA

Antes de quedar viuda, la hermosa Dulcinea era una persona que, en su mansedumbre, desbordaba melosidad y alegría. Su mayor pasión, si quitamos su deseo incontrolado por el sexo, era el chocolate y los dulces de todo tipo. En

pocos años se había vuelto una mujer despampanante. Su cuerpo esbelto y elegante se había redondeado, exagerando sus formas de hembra en flor. Y, a pesar de los excesos con la harina, la manteca y el azúcar, mantenía un halo de belleza que la emparentaba con Ceres, la diosa de la abundancia. Su marido, Miguel de Caravantes, murió de repente, de forma prematura, como quien no había pensado que ese fatídico momento pudiera llegar tan rápido y, sin avisar, de forma inesperada. El primer domingo del mes de julio se quejó de un pequeño dolor en el pecho, sintió un ligero mareo, empezó a sudar copiosamente, creyendo que era por el calor, y adiós vida. Al menos, como le repitieron hasta la saciedad durante, antes y después, del obligatorio pésame, el pobre Miguel había muerto sin sufrir.

Caravantes, que no gustaba de los merengues, era un aficionado acérrimo del Real Madrid. Solo engañaba a Dulcinea con el equipo de su vida. La pasión por el fútbol superaba, incluso, a la tarea –no digamos obligación– de dar placer a su esposa. Desde el momento en que Miguel quedó postrado sin aliento junto a la ventana del salón, Dulcinea supo cómo tenía que afrontar aquella circunstancia imprevista.

Antes de que se marchara definitivamente, lo vistió con el uniforme del equipo de sus amores; con sus botas de tacos, los calcetines con el escudo, las espinilleras, el pantalón y una camiseta firmada por Emilio Butragueño —uno de sus ídolos— después de un partido de la liga de Campeones. Y así se fue, como el futbolista expulsado del partido de la existencia, o que se queda fuera de juego definitivamente, sin posibilidad de meter más goles en su vida. El cuerpo de Miguel vestido con su atuendo fue incinerado, y sus restos conservados en una urna cineraria blanca con el emblema del Real Madrid que Dulcinea quiso mantener en un lugar preferente del mueble de su salón, como un palco de invitados permanente en el Santiago Bernabéu del hogar.

La viuda quedó, como es de suponer, afligida y sin el consuelo que da un esposo, amante y amigo. La vida le ofrecía un plato de pesadumbre. ¿Puede una viuda disfrutar de una taza de humeante chocolate y de unos dulces tan primorosos como las rosquillas de limón? Dulcinea se negaba a camuflar la amargura que sentía endulzando el paladar.

—No hay consuelo. No quiero más pasteles; desde hoy —le dijo a una amiga el aciago día— no entrará en mi vida más luz que la del sol por la ventana. Ninguna persona ha de verme alegre. ¡Voy a cortarme el pelo! Se acabaron mis vanidades, mi ánimo sereno y mis esperanzas. Hoy empiezo una vida de ayuno y castidad.

—El chocolate, como líquido que es, o el vino, no rompe el ayuno, y en cuanto al sexo… —le contestó su amiga Aldonza dejando en el aire la insinuación.

—Pero quebrantan la viudedad —replicó suavemente Dulcinea.

Al cabo de dos meses, su amiga Aldonza la visitó en su casa. Dulcinea seguía alicaída, aunque habían desaparecido las ojeras y en su faz clara destacaban los ojos profundos en los que se había avivado un ligero destello de luz. Al cabo de un rato, la conversación se tornó más picante, con imágenes y referencias sicalípticas.

Los sueños húmedos habían regresado. Dulcinea le aseguró a su amiga que lo que más deseaba era hablar con Miguel, que la abrazara…

El día de Todos los Santos, cuatro meses después del óbito de Caravantes, Dulcinea y Aldonza volvieron a quedar en una cafetería del centro, la preferida de Miguel, para tomar un café o una infusión; una santa ocasión, pensó ella, para conmemorar el recuerdo de su marido.

En un momento dado de la velada, un hombre de mediana edad, bien parecido, se acercó hasta su mesa.

—Hola. Soy Pedro de la Barca, aunque mis amigos me llaman Calderín. No sé si me recuerda. Estuve en el funeral de su marido. Perdone que insista. Lamento su pérdida —dijo el extraño que iba vestido de forma desenfadada—. Le sienta muy bien el pelo corto.

—Perdone que no me acuerde —respondió la viuda ligeramente azorada, aunque vestida con un ajustado vestido negro—. En aquel trance estaba, como podrá entender, bastante desorientada. Apenas recuerdo el momento en el que mis amigos y conocidos, o los de mi marido, se acercaron en el ritual del pésame. Ni veía ni oía. Todo era tiniebla y silencio.

—¿Era usted amigo de Miguel Caravantes? —le preguntó Aldonza al apuesto varón.

—No, no lo conocía —respondió Pedro mientras se le escapaba una fugaz mirada al escote de la viuda—. Estaba allí acompañando a un amigo que trabajaba en la misma empresa que Miguel.

—Qué curioso lo de Calderín… ¿Es por el dramaturgo o, por el contrario, es fontanero? —insistió Aldonza intentado hacer una gracia con el apodo.

A Pedro de la Barca le recorrió un cierto malestar por la espina dorsal que seguro se había traslucido en su expresión. Era evidente que si añadían su apellido real al apodo sonaba a poeta del Siglo de Oro.

—No. Ni escribo comedias ni soy fontanero, aunque puedo ser, quizás maleducado y procaz, al asegurar que soy capaz de desatascar cualquier caldera. No quiero ofenderlas. Les ruego que me disculpen —dijo mientras se alejaba de la mesa algo confundido por la breve conversación y su estúpida contestación.

—Mira Dulcinea. Vaya miradita que te ha echado —dijo Aldonza mientras se alejaba el hombre—. Desatasca calderas, hija. El desconsuelo de hoy puede ser el placer de mañana. A lo mejor ya va siendo hora de pensar en tomar un chocolate o unos huesos de santo.

—¿Y quebrantar el duelo? —respondió Dulcinea a las insinuaciones de su amiga.

—Suena, señora, al platillo que yantaba los sábados el Ingenioso Hidalgo. Se supone que el mismo nombre se refiere a la cualidad intrínseca de la receta. Recurrir a un buen chorizo, unos trozos de panceta y un par de huevos no

interrumpía el ayuno y la abstinencia de comer carne que se debía guardar en los reinos de Castilla. O valga mi interpretación aplicada a tu caso. Estás sola y, sin contravenir ley alguna, va siendo hora de comerse una generosa ración de duelos y quebrantos. Ha de llegar el momento en que acabe tu obsesión por la abstinencia en la cama. Miguel no volverá. Y, después de todo, aquello es una necesidad fisiológica.

—¿Comer yo, te refieres a volver a llenar la andorga de mi vida, a llenar el hueco que dejó Miguel?

—Creo Dulcinea que es el momento de que entre de nuevo la luz en tu vida.

—¿Luz en mi cama antes de que hayan pasado cinco meses?

Dulcinea, primero con Aldonza y luego sola, se hizo cliente fiel de la cafetería con la esperanza de volver a encontrarse con Calderín. Y así ocurrió; antes de Navidad, Pedro había entrado en su casa y en su cuerpo, aunque no del todo en su alma.

El primer día en que se despertó en la cama de Dulcinea, observando la decoración, Pedro descubrió la cineraria. No era un jarrón. Lo giró, vio el escudo del Real Madrid y el nombre de Miguel Caravantes. Coño, las cenizas del finado.

Al día siguiente descubrió que ella conservaba aún dos armarios repletos con su ropa, en la que predominaban las camisetas, pantalones, bufandas y chándales del equipo merengue. Era un poco confuso. Miguel estaba de vacaciones. Cuando Dulcinea se levantó, se lo encontró en la cocina preparando un chocolate caliente y un plato de papuecas, un dulce típico de Andalucía con un sabor parecido a los churros.

—¿Sabes por qué me llaman Calderín dulce mío?

—No cariño. ¿Por tus dotes como desatascador?

—No. Yo también soy aficionado al fútbol, aunque todo hay que decirlo, soy colchonero. Mis amigos me adjudicaron el mote por mi devoción por el equipo del Vicente Calderón. Y ahora, mírame, aquí confinado voluntariamente en un santuario del equipo que más me desagrada del mundo, más incluso que el Barcelona.

—Aún no puedo eliminar su recuerdo —dijo mientras engullía una papueca y le daba un trago a la taza de chocolate—. Entiéndelo. Ha pasado tan poco tiempo…

Dulcinea había desatascado la chimenea, pero las cenizas seguían allí, casi de forma perpetua.

Un día empezó a hablar, ella sola, con las cenizas de su marido. Pedro la descubrió una tarde discutiendo con el jarrón. Se había vuelto majareta. Dulcinea se volvió para comprobar la cara de estupor de su amante.

—Necesito hablar con él. He quedado con una vidente, de esas que salen en televisión, que me ha prometido una sesión en la que podré preguntarle lo que me tiene con este desasosiego, esta intranquilidad que me invade después de salir de la cama.

—¿Cómo? ¿Estás loca? No puede ser… —se volvió incrédulo y se dirigió hacia la calle para dar un paseo.

Dulcinea se había acostumbrado de nuevo al chocolate y a las rosquillas, a las papuecas y a los picatostes con azúcar, pero tenía esa necesidad. Es posible, como le había dicho Pedro, que estuviera desequilibrada o simplemente arrepentida de sus cuantiosos deslices durante el duelo. Quizás hubiera sido más barato un cura para confesar sus yerros imaginarios. Es práctica habitual para los creyentes, quitar el duelo del quebranto con una simple confidencia a cualquier representante de Dios en la tierra.

Dulcinea acudió a su cita con la espiritista. Y a pesar del teatrillo organizado y de la traducción del más allá que le hacía la médium, no resultó nada convincente. Parece que el alma de Miguel Caravantes, encumbrado en el cielo de los madridistas, no estaba inquieto por la renovada afición al chocolate de su mujer, ni por los cuernos que le ponía dado que allí no tenía importancia lo físico.

—Pero eso sí es el colmo —retransmitió la vidente del otro mundo—, lo que no puedo consentir es que te metas en la cama con un colchonero, un indio del Manzanares, un perro rojiblanco que ha irrumpido en nuestro nido de amor.

¡Peor que si fuera culé! Al menos, coño, podías haberte enrollado con un madridista. El escudo se lleva en el pecho y en el alma hasta la eternidad, no en la barriga, y mucho menos más abajo…

Calderín se enteró por Aldonza de la discusión de Dulcinea con el espíritu de Caravantes. Desde entonces ni uno ni otro pudieron dar rienda suelta a su pasión. Dulcinea había erigido un muro infranqueable con el aficionado colchonero. Dulcinea empezó a merodear por las cafeterías cercanas al Santiago Bernabéu y adquirió un abono para los partidos de liga. Buscaba desesperadamente encontrarse, si no era con el mismo Miguel reencarnado, con un madridista

que la atendiera y, sobre todo, que le diera mucho chocolate, papuecas, rosquillas, nochebuenos, mantecados, perrunillas, arroz con leche y toda clase de dulces.

NOTA.— Mojiganga de la viuda Dulcinea, relato incluido en el libro «La Cocina de Alcalá y de los Perálvarez».

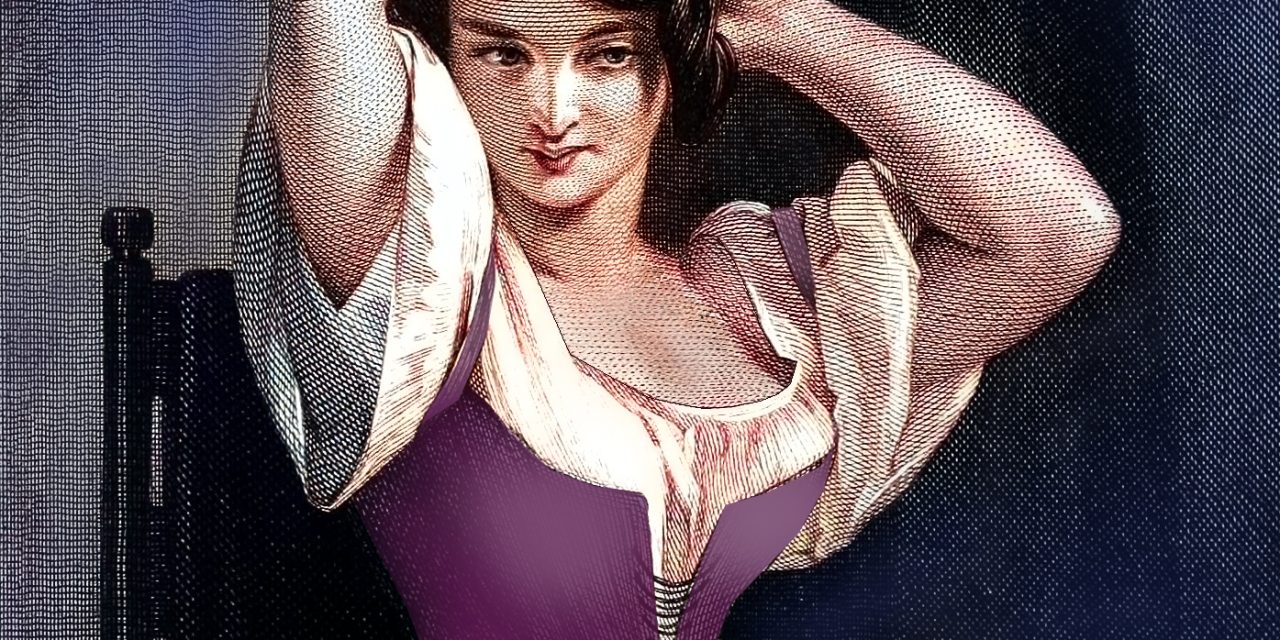

ILUSTRACIÓN SUPERIOR.— Dulcinea del Toboso (1839), óleo de Charles Robert Leslie (1794-1859), pintor británico especializado en la representación de escenas literarias y retratos. Victoria and Albert Museum de Londres. La ilustración, según el dibujo de Leslie, está tomado de un grabado de John Cheney incluido en la publicación de Philadelphia The Gift 1842 (El regalo para 1842) para acompañar un poema de Miss Leslie titulado Dulcinea. El grabado de esa publicación está digitalizado en htpps://archive.org y ha sido retocado y coloreado digitalmente por el autor del libro.